作者:吴丽丽丨李英丨王娜

一、人工智能辅助发明引领AI制药崛起

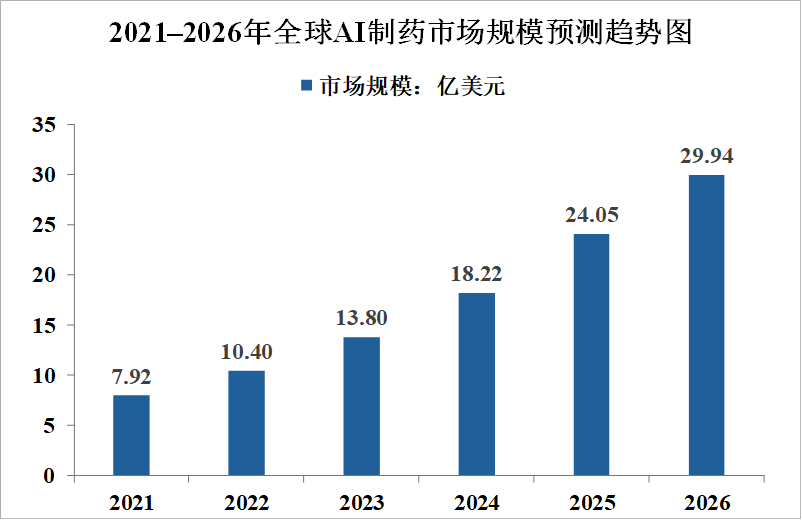

随着大模型等人工智能(“AI”)技术的飞跃进步,人工智能几乎可以对所有领域的创新者赋予“超能力”。例如在医药领域,AI可以辅助预测分子结构等来辅助进行新药的选择以缩短新药发现时间,提高药物研发成功率;AI可以辅助分析海量的医学数据来识别对于人类研发者并不那么显而易见的规律和关系。AI在药物研发的优势和潜力吸引了大量资本涌入,根据Research and Markets的数据(见图1),2024年全球AI制药市场规模为18.22亿美元,预计到2026年市场规模将达到29.94亿美元。

图1

二、医药领域人工智能相关的专利申请概况

任何高科技的迅猛发展都会在IP领域有所体现,以相关关键词和分类号进行专利申请信息检索,数据表明截止至2023底的医药领域涉及AI辅助技术和依据AI辅助技术输出的产品相关的发明在全球申请量自2015年的3千多件迅速增长为2023年的5.7万件,中国的申请量自2015年的1千多件迅猛增长为2023年的1.6万件。其中,中国作为受理局受理的AI医药相关专利申请在全球范围内占比最多,中国成为了最受关注的目标市场。

三、医药领域AI辅助制药发明的发明人认定规则

AI在制药领域越来越深入和广泛的参与使得从业者产生了深刻疑问与思考,其中一个热点话题就是AI辅助制药发明的发明人认定。以下围绕中、美两国的相关规定和指导针对典型案例就AI辅助制药发明的发明人认定展开讨论。

(一)美国承认对AI参与的制药方案做出重要贡献的自然人有资格作为发明人

2020年4月,美国专利商标局(USPTO)根据美国专利法驳回了以人工智能作为发明人的DABUS申请。当时美国联邦巡回法院关于DABUS案[1]也支持了USPTO的观点,认为只有自然人才能作为发明人,而AI不可以作为发明的发明人。

在有关AI政策制定方面,USPTO在2019–2023年间围绕AI辅助发明公布了一系列报告和征求意见等,尤其就AI发明权问题向公众征集意见。为响应总统行政令,USPTO在2024年2月13日公布了《AI辅助发明的发明权指南》(简称“USPTO《指南》”),该指南明确了随着AI在创新过程中参与度日渐增加USPTO将如何分析发明权问题。指南中指出AI辅助发明并非不能授权,但考虑到专利是为了激励和奖励人类的聪明才智,发明权应当侧重于人类贡献,自然人做出重大贡献的发明可以申请专利保护且专利申请的发明人和共同发明人必须为自然人。根据USPTO《指南》和法院对DABUS案的判决可以看出美国对人工智能作为专利的发明人持否定态度。

AI不能作为发明人在美国已成定局,AI辅助制药发明中的AI使用者是不是一定可以作为发明人?对此,在USPTO《指南》中界定了自然人作为AI辅助发明的发明人的认定标准,作为这类发明的发明人要满足以下3点(合称“Pannu Factors”):(1)对发明构思或将发明付诸实践作出重要贡献;(2)对于整个发明的质量要有重要贡献;(3)不仅仅是解释众所周知的概念和/或现有技术。

进一步,指南中还给出了五项指导原则从而确定在AI辅助发明中做出重要贡献的适格发明人,上述指导原则概括为:(1)如果自然人对AI辅助发明做出了重大贡献,则可成为发明人或共同发明人;(2)仅识别出问题或有总体目标并不是发明构思。仅向人工智能输入问题并通过输出得到发明的自然人可能不适格;(3)仅将发明付诸实践并不能满足重要贡献要求,但自然人利用AI输出进行了成功的实验可以证明其对发明做出了重要贡献;(4)自然人开发基本构件可视为对发明的构思做出了重大贡献,例如设计、建造或训练AI;(5)对AI的智力统治本身不意味着发明人资格。

在2020年的Ono医药公司(简称“Ono公司”)诉Dana-Farber癌症研究机构(简称“Dana-Farber”)的发明人权确权案[2](简称“Dana-Farber案”)中充分体现了“Pannu Factors”要求和指导原则,该案被列入USPTO《指南》中作为典型案例。

Dana-Farber案中,Ono公司认为Dana-Farber的Dr. Freeman和辉瑞的Dr. Wood两位科学家没有参与一些重要实验,进而无权与京都大学的Dr. Honjo一起作为转让给本公司的一系列癌症治疗相关专利的共同发明人。但是Dana-Farber认为没有全程参与实验并不妨碍两位科学家满足“Pannu Factors”的要求,因为他们对发明做出了重要贡献。最终,联邦巡回法院支持了Dana-Farber和地区法院的观点,认定两位科学家有权作为共同发明人。值得关注的是,Dr. Freeman通过在BLAST数据库中(一种寻找生物序列之间相似性的自动搜索工具)对292序列的鉴定以及后续进行实验确定几种表达PD-L1的肿瘤类型的工作可以认为是对发明做出了重要贡献,使其成为使用PD-1抗体治疗癌症专利的共同发明人。由此可见,自然人对于AI的辅助使用(例如本案中对BLAST的使用)并不妨碍自然人成为发明人,但考量重点在于自然人对AI辅助发明的实际贡献程度,以及是否满足Pannu Factors和指导原则的要求。此案中,Dr. Freeman虽然利用了BLAST数据库帮助锁定关键的292序列,但在此基础上Dr. Freeman进行了更深入地实验从而认定在某些肿瘤中存在PD-L1的高表达。根据例如指导原则(3)中所述,自然人利用AI输出进行了成功的实验可以证明其对发明做出了重要贡献,不难知晓Dr. Freeman可以作为AI辅助发明的适格发明人。

(二)中国承认对AI参与的制药方案做出创造性贡献的自然人有资格作为发明人

DABUS申请进入了中国,目前还没有相应的公开审查意见或法院判决,但是在知识产权领域,中国已经做出两件影响深远的AI著作权案件判决。其中2023年11月27日的“AI文生图”著作权案件[3]的判决就给出了一个基础逻辑,即人工智能模型本身无法成为我国著作权法上的作者,但是利用人工智能模型进行智力投入而生成图片的自然人可以享有对图片的著作权。

回到专利领域,中美欧日韩这五大局的信息互通,中国不可避免要受到蝴蝶效应的影响。尽管目前中国知识产权局以及法院尚未对人工智能作为专利发明人这一问题作出任何审查决定或法律裁判。不过我们可以从2023年底修订完成且现已落地实施的《专利审查指南(2023修订)》中看出端倪。在中国现行《专利法》第26条规定,“请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项”。现行《专利法实施细则》第14条规定:“专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人”。《专利审查指南(2023修订)》中对发明人有这样的要求:“发明人应当是个人,请求书中不得填写单位或者集体,以及人工智能名称,例如不得写成‘××课题组’或者‘人工智能××’等。发明人应当使用本人真实姓名,不得使用笔名或者其他非正式的姓名”。与上一版《专利审查指南(2019修订)》中的发明人相关规定相比,新指南中明确排除了人工智能作为发明人,由此可见中国并不认可人工智能作为发明的发明人。

那么在中国,AI辅助制药发明中的AI使用者作为发明人的认定又如何呢?与美国不同,中国目前的法律法规没有详细规定AI辅助发明发明人的认定规则,也还未出台相关专题指南,因此有关自然人作为AI辅助制药发明人的认定存在更多的不确定性。我们可以基于现行《专利法实施细则》中有关发明人的条款来尝试解读AI辅助制药发明中AI使用者作为发明人的认定。现行《专利法实施细则》第14条规定,“专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人”。可见,“实质性特点”和“创造性贡献”为认定发明人资格的重要因素。

回归到Dana-Farber案,该案在中国会如何裁定呢?根据前述,Dr. Freeman在BLAST协助下鉴定了292序列,又基于该序列进行了进一步实验从而知晓了某些肿瘤与PD-L1表达相关。在判定“创造性贡献”时,我们需要知晓借助AI的自然人对发明具体做出了那些贡献。首先,Dr. Freeman主观能动地将之前研究的新型分子输入了BLAST系统,经过BLAST系统比对得到了一系列相关目标,经过人为分析从而锁定了部分癌细胞,进而Dr. Freeman在此基础上进行了更深入地实验研究,最终得出了肿瘤与PD-L1的关联性。Dr. Freeman在发现肿瘤与PD-L1的关联性方面做出了研究构思,分析了数据,并设计和实施了关键性实验,可以认为他对发明的实质性特点作出了创造性贡献,并应成为发明人。

(三)以案为例,深度分析中、美如何认定AI辅助制药发明的发明人

USPTO就一个开发肿瘤治疗化合物的假设实例依照USPTO《指南》的Pannu Factors要求和指导规则1–5来阐释不同情境下AI辅助制药发明人的认定。以此案为例,我们进行了中、美有关AI辅助制药发明的发明人认定分析。

案件背景:大学教授Marisa着手开展一种新型雄激素受体靶向疗法,她希望找出选择性靶向突变雄激素受体(AR)蛋白的前列腺癌治疗先导药物化合物,并向AI专家Raghu提出想借助人工智能来预测待测药物与靶点结合关系的想法。该大学拥有预测药物靶点相互作用的预测模型DTIP,且该模型基于本大学的研究数据,接受数据科学家Lauren的培训和维护。在Marisa的建议下,Raghu使用公共渠道搜集了癌症相关化合物数据集并将突变的AR作为唯一目标蛋白输入DTIP。根据这些输入DTIP输出了每种药物化合物与突变AR的结合亲和力数值。Raghu将数值排序,Marisa确定了与靶点有高亲和力的6种药物化合物(CID_1至CID_6)以进行进一步实验。

场景1:实验改良药物

Marisa的博士后Naz在针对上述6种药物化合物进行合成和分析后发现它们在目标抗癌方案的实际应用中存在问题。经与Marisa讨论和一系列实验,Naz发现中间体CID_1-int可用于大规模生产先导药物化合物,Marisa发现由CID_1-int合成的CID_1变体CID-1-mod的抗癌和安全性更好。该大学提交了一份专利申请,描述了使用DTIP识别药物化合物,且该专利申请有两项权利要求。

权利要求1概括为:确定和合成治疗前列腺癌的先导药物化合物的方法,该方法包括使用AI识别所选化合物,合成所选化合物的稳定中间体,以及改构、合成先导药物化合物。

依照美国判例[4],需要逐条分析权利要求来确定专利申请的发明人。根据USPTO《指南》,权利要求1的发明人应为Marisa和Naz,因为他们在权利要求1技术方案中的参与和工作均满足了3个Pannu Factors要求,是对权利要求1做出了重要贡献的自然人。然而Raghu和Lauren不是权利要求1的发明人。首先,Raghu对于整个发明实质上的贡献并非重要的。他仅进行了本领域技术人员的常规操作,即将信息和指令按照Marisa的建议输入DTIP并将输出信息排序,因此不满足第二个Pannu Factor。其次,Lauren并未对权利要求1的技术方案做出重要贡献。她在训练DTIP时并没有想要解决权利要求1的技术问题,因此不满足第一个Pannu Factor的要求。

根据中国《专利法实施细则》规定,鉴于Marisa和Naz在实验构思、待测化合物分析研究、化合物改进等方面做了深入的工作并进而筛选出了改进后的中间体和药物前药化合物,他们应满足对权利要求1的发明创造的实质性特点作出创造性贡献的要求,进而成为发明人。进一步,考虑到Lauren是借助先前的校内实验数据训练了DTIP,并没有针对权利要求1要解决的技术问题作出针对性工作,因此她的工作很可能被认为既没有满足对权利要求1技术方案“实质性特点”的要求,也没有满足对权利要求1技术方案作出“创造性贡献”的要求,因此Lauren不应为权利要求1的发明人。而Raghu的贡献在于根据Marisa的建议常规性地对DTIP输入指令、数据、根据输出的6个化合物数值对其进行排序。该工作可以被认为是围绕权利要求1技术方案的“实质性特点”展开的,但是他的贡献是显而易见的,不能满足对权利要求1技术方案作出“创造性贡献”的要求,因而Raghu也不能成为权利要求1的发明人。

权利要求2概括为:改良后的化合物CID-1-mod。

根据USPTO《指南》,类似于对权利要求1的评述,鉴于Marisa和Naz在改良AI模型筛出的CID_1,并最终鉴定变体CID-1-mod具有更优性能的方面做出了深入的实验计划和研究,在美国他们满足了Pannu Factors的所有要求,应成为权利要求2的发明人。至少因为权利要求1评述中给出的原因,Raghu和Lauren不是权利要求2的发明人。

根据中国《专利法实施细则》规定,同样是类似于对权利要求1的评述,在中国,Marisa和Naz应为权利要求2的发明人,而Raghu和Lauren不应是权利要求2的发明人。

场景2:AI改良药物

Raghu和Marisa根据过往经验发现根据DTIP选出的6种化合物均因为不良副作用导致临床前/临床实验失败。据此,他们决定筛选对突变AR具有高亲和力并且有降低副作用的药物。Marisa对副作用参数和结合亲和力参数给出了限定。Raghu开发了用于优化靶向AR的药物化合物的新型生成式AI系统 — MO,并利用FDA数据对该模型进行训练。此后,Raghu又根据Marisa的实验数据对MO进行优化调整。优化成熟后,Raghu将之前根据DTIP选定的6种化合物输入进MO进行结构优化,得到改良后的6种化合物MID_1至MID_6。根据实验,Marisa最终选定了化合物MID_1。该大学提交了一份专利申请,要求保护使用MO生成的新型药物化合物,且该专利申请有一项权利要求。

权利要求3概括为:改良后的化合物MID_1。

根据USPTO《指南》,Marisa和Raghu均为权利要求3的发明人。二人在发现问题、训练和优化MO方面有着不可分割的协作。此外Raghu以解决问题为出发点开发了MO并搜集公共数据集,Marisa则定义了不良反应和结合亲和力参数并对相关化合物进行了实验验证。综合考量,二人对权利要求3作出了重要贡献。类似于对权利要求1的评述,Lauren不被认为是权利要求3的发明人。

根据中国《专利法实施细则》规定,鉴于Marisa和Raghu各自在发现技术问题、提出实验构思、搜集数据集、限定关键参数、开发并训练MO以解决问题和/或实验验证化合物等方面做了深入的工作和协作,他们应满足对权利要求3的发明创造的实质性特点作出创造性贡献的要求,进而成为发明人。同样类似于对权利要求1的评述,Lauren则不应被认为是权利要求3的发明人。

从上述不同场景下的AI辅助发明的发明人认定分析和结果,似乎可以看出虽然中、美两国的具体规定不尽相同,但发明人认定结果却十分相似。不可忽视的是在中国相关部门还未出台AI辅助发明发明人认定的详细指导前,在判断哪些自然人可以作为AI辅助发明的发明人过程中还存在更多的不确定性。

四、结语

是不是AI就不能作为AI辅助发明的发明人呢?其实各国意见并不统一,例如DABUS申请在南非已经获得了授权。但是纵观全球,以中、美、欧为代表的大多数国家认为专利申请的申请人应为自然人。人工智能是否能从“拟人”成长为“人”,甚至进化成“超人”呢?最关键的点在于人类社会是谁在制定规则,同时又是谁在承担责任和义务。

对于借助AI的自然人作为发明人的认定,美国给出了详细判定标准、指导规则,且也有不少判例予以支持,其裁判重点在于自然人对“重要贡献”要求的满足。相较于美国,中国在针对AI辅助发明的发明人认定方面还没有法律法规进行详细规定,也还未出台相关专题指南,因此存在更多的不确定性。虽然在中国目前还需要依从普适性法规认定AI辅助发明的发明人资格,但随着AI在科技创新领域越发迅猛的发展势态,中国出台相关规定或指南指日可期。

特别声明 |

|

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展,仅供参考,不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。 如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议,请与汉坤律师事务所以下人员联系: |

|

吴丽丽 电话: +86 10 8516 4266 Email:lili.wu@hankunlaw.com |

|

李英 电话: +86 10 8524 5882 Email:ying.li@hankunlaw.com |

[1] Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1213 (Fed. Cir. 2022), cert denied, 143 S. Ct. 1783 (2023)。

[2] Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co.,964 F.3d 1365, 1373–74 (Fed. Cir. 2020)。

[3](2023)京0491民初11279号。

[4] Ethicon, Inc. v United States Surgical Corp., 135 F. 3d 1456, 1460 (Fed Cir. 1998)。