作者:何玮丨王亚宽

一、引言

《商标法》关于拒绝商标注册的理由,按其性质不同,可分为绝对理由和相对理由。一般地,绝对理由(事由)包括第四条(不以使用为目的的恶意注册申请)、第十条(不得作为商标注册,如带有国家标志、易产生误认、不良影响等)、第十一条(缺乏显著性)、第十二条(具有功能性等不得注册的三维标志)、第十九条第四款(代理机构不得注册代理服务以外的标志)、第四十四条(以欺骗或其他不正当手段取得注册)等情形。

《商标法》第十一条是判断普通商标是否具有显著性的主要依据和指引,主要有两款规定:第一款是判断何种情形构成“缺乏显著性”(以下简称“缺显”),包括“仅有本商品的通用名称、图形、型号的”(以下简称“通用名称”)、“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”(以下简称“描述性标志”)、“其他缺乏显著特征的”三种情形;第二款则规定了缺显的例外情形,即“前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”(以下简称“经使用获得显著性”)。

《商标法》第十一条的适用在目前商标行政授权确权案件中问题和争论较多,包括:缺显情形,尤其是第(二)(三)项的认定标准和适用边界不清,不同情形在使用证据审查方面未予区分和明确,行政诉讼及评审阶段随意增加或转换适用法条问题,缺显条款与误认条款适用边界模糊,以及前述问题中所体现的裁判标准不统一等问题。

本文主要就前述问题尝试分析,以供行业同仁探讨。

二、“缺显”条款在驳回复审中的适用量及克服难度变化

近年来,“缺显”条款在商标申请阶段的适用量明显增多,尤其是近五年来持续保持高位,在显著性审查方面,行政和司法层面整体趋紧,尤其是商标申请中的克服难度增加,诉讼案件中认定“不缺显”的比例亦呈下降趋势。

(一) 缺显”条款在驳回复审案件中的适用总量明显增多

“缺乏显著性”的案件一般包括商标申请中因“缺显”被驳回和以“缺显”理由提起异议、无效宣告的案件。由于异议、无效案件中,缺显问题并不一定是该程序的核心争议,很可能为程序申请人力求主张完整性的结果,因此,下文将不再对该类争议案件进行统计[1],重点对缺显条款适用最多的驳回案件进行梳理。

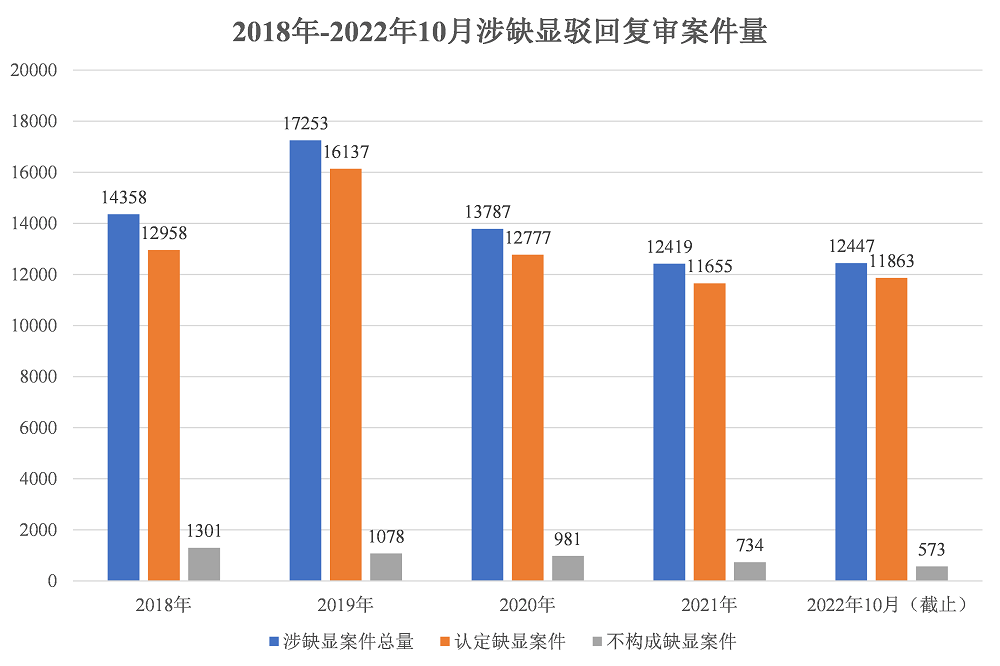

首先,笔者以《商标法》第十一条为关键词,通过摩知轮公开的驳回复审决定书,对2018年至2022年10月的案件进行了汇总(如图一)。可以看到,近五年来,涉“缺显”条款的驳回复审案件数量均在一万件以上,2019年达到1.7万件峰值,2020-2021年略有收缩后,2022年继续回弹,涉案总量可能会超过前两年。

(图一)

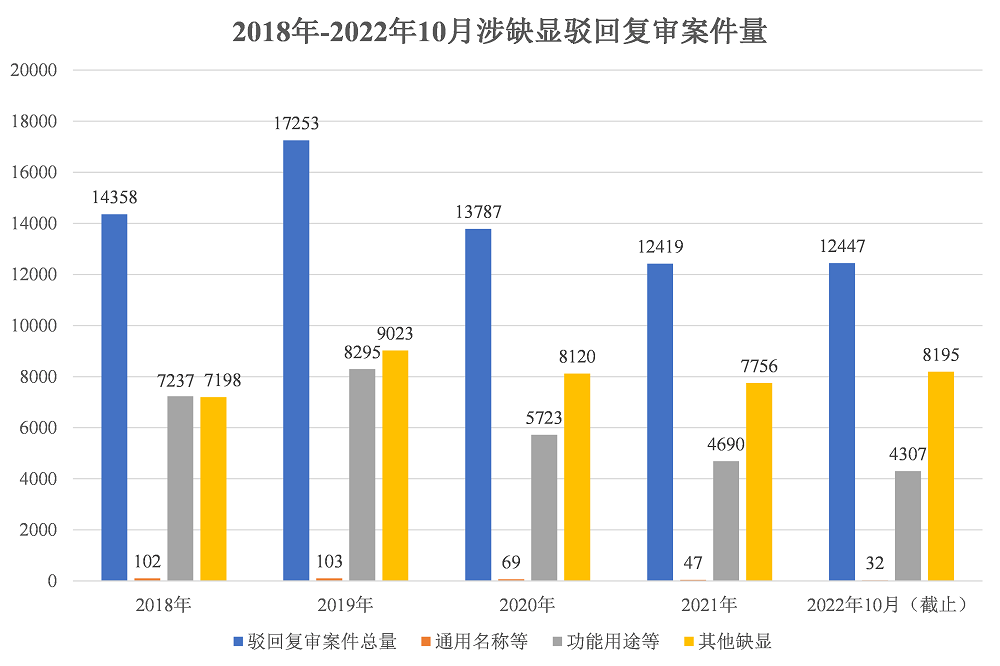

在具体适用理由中,“通用名称”情形的适用较少,“功能用途等”(即描述性标志)和“其他缺显”情形的适用占绝大多数,其中,“其他缺显”这一兜底条款的适用呈整体攀升之势,成为引述最多的理由。

(图二)

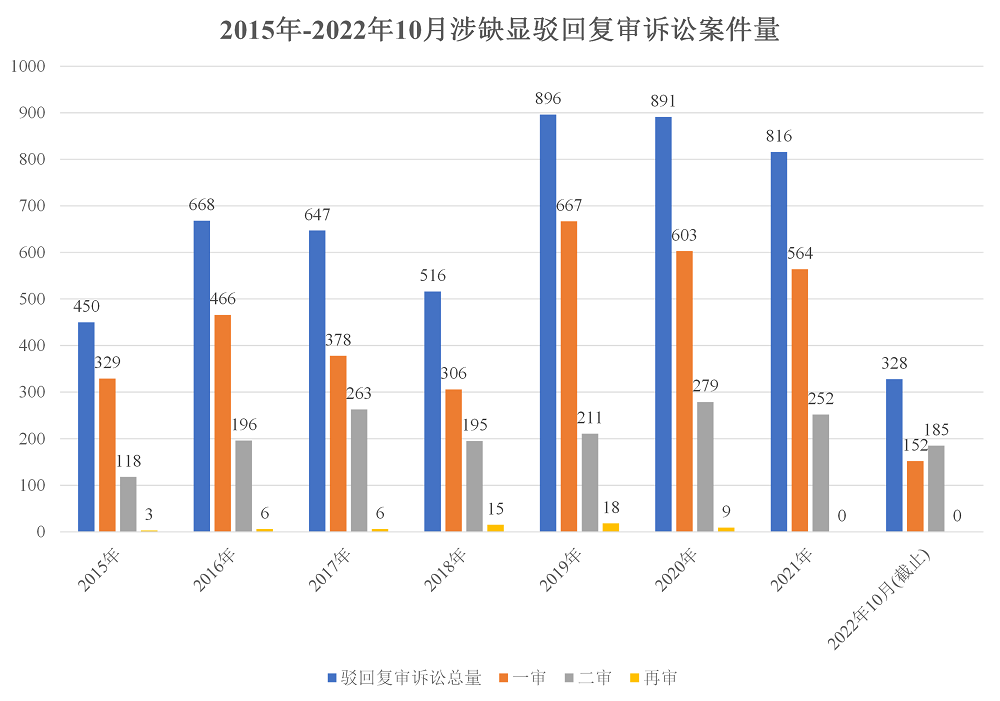

其次,笔者以《商标法》第十一条为关键词,通过知产宝公开的判决文书,对2015年至2022年10月的驳回复审诉讼案件进行了汇总(如图三)。尽管相较于评审案件总量来说,进入诉讼阶段解决的案件比例不高,但从数量来看,相关诉讼案件仍有较高增幅,如,由2015年的450件到2021年的816件,增幅已超过80%。

从不同审级案件来看,一审案件量远高于二审案件量,反映出半数以上的案件在一审结束后未再进入二审,而再审者则寥寥无几。尽管如此,2015年以来,北京高院审理类似案件也已有一倍之多的增幅。

(图三)

(二)“缺显”理由的审查日趋严格,克服难度增加

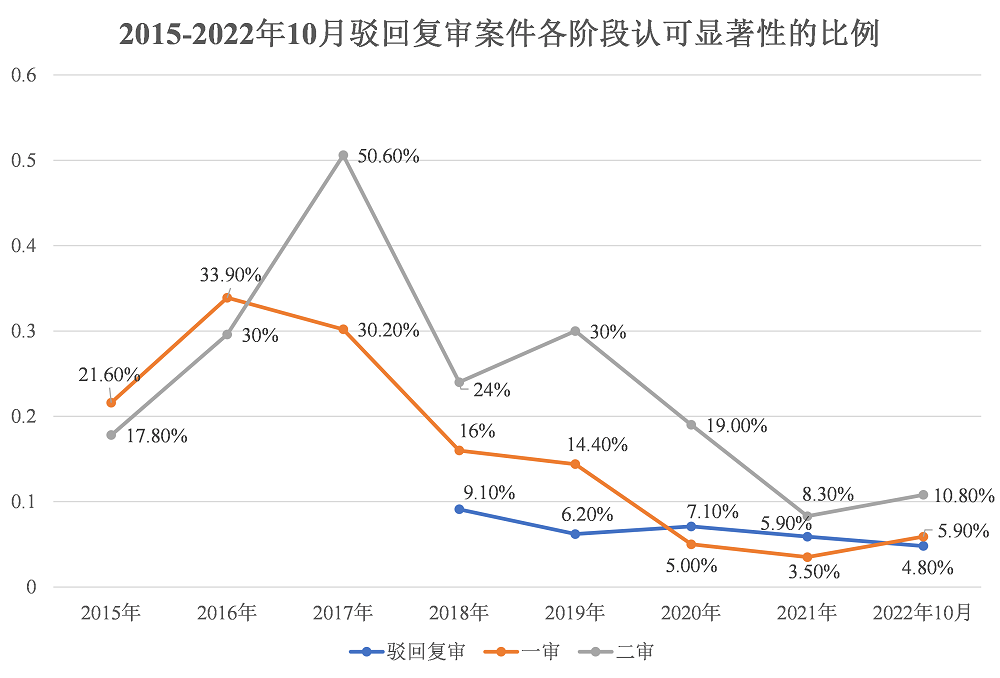

在认定结果方面,行政和司法机关均保持较为审慎的态度。如图一,在国知局审查阶段,因缺显被驳回的商标,通过复审克服显著性障碍的案件占比极低。进入诉讼程序后,2019年前一审法院克服显著性障碍的案件占比相对较高,二审阶段成功克服显著性障碍案件的高占比则延至2020年,但近年来,法院呈现出明显地收紧裁判标准的趋势。

笔者根据摩知轮、知产宝的公开文书[2],统计了近五年评审及近八年一审及二审阶段克服缺显比例的趋势图。可以看到,近五年来,驳回复审案件中克服缺显理由的比例均在10%以下,且由2018年的9.1%持续走低至今年的4.8%。一审阶段,2017年前保持了相对较高的认可比例,此后有较大幅度下跌,截至前两年,一审认可显著性的比例甚至低于评审阶段,说明其大部分判决维持了缺显认定。二审阶段克服缺显的比例虽相对偏高,在2020年前均保持着占比20%的比例(2017年跨境通宝电子商务股份有限公司六十余件批量诉讼克服缺显,拉高了整体数值),但2020年后克服缺显的比例也呈持续走低趋势,跌到了10%左右。

(图四)

三、“缺显”条款适用的问题与思考

近年来,缺显条款在适用中产生了很多问题和争论,包括不同缺显情形的适用标准和边界不清,不同情形在使用证据审查方面未予区分和明确,后续程序中随意增加或转换适用法条,缺显与误认理由的适用边界不清,以及前述问题所反映的裁判标准不统一等问题。以下,笔者以商标授权和确权案件中的部分案例为视角,围绕固有显著性方面尝试分析和探讨。(本文未涉及对“经使用获得显著性”的问题讨论)。

(一) 缺显的认定标准问题

我们先来看一组再审案例:

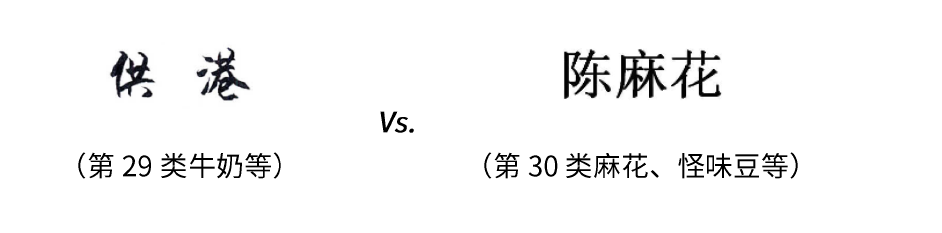

“![]() ”商标[3]于2016年注册在第29类“牛奶、肉”等商品上,2017年被他人提起无效宣告。原商评委认为,根据申请人提交的材料,“供港”特指“内地供应香港”之意,使用在牛奶、等商品上易使相关公众对商品的销售渠道等特点产生误认,构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指的不得作为商标使用的情形。“‘供港’文字指定使用在牛奶等商品上仅仅表示了商品特定的销售地域或消费对象,并依据申请人提交的在案证据及我委查明的事实,“供港”文字作为商品流通领域中常用的商贸用语,指定使用在牛奶等商品上,相关消费者不易将其作为商标来识别,难以起到区别商品来源的识别作用,其整体缺乏显著性。因此,争议商标的注册使用已构成《商标法》第十一条第一款第(二)项、第(三)项所规定的不得作为商标注册的情形”。但在诉讼程序中,一审、二审、再审均认可了该商标具有显著性,且未违反误认情形。对于显著性问题,最高院认为,“‘供港’非中文固有词汇,亦不属于约定俗成的日常词汇……‘供港’一词在有关内地向香港地区供应生鲜食品的行政规章、新闻报道及文章中被作为“供应香港”的简称使用,但此种使用均与特定内容或语境相结合,而一旦脱离该特定内容或语境,则不足以认定诉争商标核定使用的牛奶、肉、蛋等商品的相关公众会将‘供港’普遍理解为‘供应香港’之含义。这也意味着相关公众在单独看到‘供港’时往往将其视为没有明确或统一含义的词汇。即便“供港”作为商贸术语被普遍理解为‘供应香港’之义,但商贸术语的使用群体与诉争商标核定使用商品的相关公众相差悬殊,不应仅将该特定群体基于特定工作形成的认知作为判断诉争商标文字含义的基础”。该商标最终被维持有效注册。

”商标[3]于2016年注册在第29类“牛奶、肉”等商品上,2017年被他人提起无效宣告。原商评委认为,根据申请人提交的材料,“供港”特指“内地供应香港”之意,使用在牛奶、等商品上易使相关公众对商品的销售渠道等特点产生误认,构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指的不得作为商标使用的情形。“‘供港’文字指定使用在牛奶等商品上仅仅表示了商品特定的销售地域或消费对象,并依据申请人提交的在案证据及我委查明的事实,“供港”文字作为商品流通领域中常用的商贸用语,指定使用在牛奶等商品上,相关消费者不易将其作为商标来识别,难以起到区别商品来源的识别作用,其整体缺乏显著性。因此,争议商标的注册使用已构成《商标法》第十一条第一款第(二)项、第(三)项所规定的不得作为商标注册的情形”。但在诉讼程序中,一审、二审、再审均认可了该商标具有显著性,且未违反误认情形。对于显著性问题,最高院认为,“‘供港’非中文固有词汇,亦不属于约定俗成的日常词汇……‘供港’一词在有关内地向香港地区供应生鲜食品的行政规章、新闻报道及文章中被作为“供应香港”的简称使用,但此种使用均与特定内容或语境相结合,而一旦脱离该特定内容或语境,则不足以认定诉争商标核定使用的牛奶、肉、蛋等商品的相关公众会将‘供港’普遍理解为‘供应香港’之含义。这也意味着相关公众在单独看到‘供港’时往往将其视为没有明确或统一含义的词汇。即便“供港”作为商贸术语被普遍理解为‘供应香港’之义,但商贸术语的使用群体与诉争商标核定使用商品的相关公众相差悬殊,不应仅将该特定群体基于特定工作形成的认知作为判断诉争商标文字含义的基础”。该商标最终被维持有效注册。

“![]() ”商标[4]于2017年注册在第30类“麻花;怪味豆;锅巴”等商品上。2017-2018年被他人提起多轮无效宣告。2019年,国知局在其中一组裁定中认为,在争议商标申请日前,“陈麻花”在重庆磁器口地区已成为一种麻花商品约定俗成的通用名称,其在麻花商品上的注册属于《商标法》第十一条第一款第(一)项所禁止之情形,在除麻花商品以外的怪味豆等其余商品上的注册违反了《商标法》第十条第一款(七)项之规定,据此予以无效宣告。一审法院维持了上述裁定。在二审中,北京高院认为涉案相关的通用名称证据不足,推翻有关《商标法》第十一条第一款第(一)项的认定仅认定其在“麻花”以外商品上构成误认情形,进而撤销一审判决及被诉裁定。2021年底,最高院就该案作出行政判决,在确认“陈麻花”尚不足以构成麻花类商品的通用名称的同时,认为该商标在申请注册时,已不能区别具体的麻花商品的生产、经营者,从而发挥商标应有的识别功能,故其构成商标法第十一条第一款第三项其他缺乏显著特征的标志。针对“麻花”以外其他商品,最高院则认为构成《商标法》第十条第一款(七)项所规定的误认情形。该案可谓一波三折,诉争商标终以最高院引入“其他缺显”条款而被公告全部无效。

”商标[4]于2017年注册在第30类“麻花;怪味豆;锅巴”等商品上。2017-2018年被他人提起多轮无效宣告。2019年,国知局在其中一组裁定中认为,在争议商标申请日前,“陈麻花”在重庆磁器口地区已成为一种麻花商品约定俗成的通用名称,其在麻花商品上的注册属于《商标法》第十一条第一款第(一)项所禁止之情形,在除麻花商品以外的怪味豆等其余商品上的注册违反了《商标法》第十条第一款(七)项之规定,据此予以无效宣告。一审法院维持了上述裁定。在二审中,北京高院认为涉案相关的通用名称证据不足,推翻有关《商标法》第十一条第一款第(一)项的认定仅认定其在“麻花”以外商品上构成误认情形,进而撤销一审判决及被诉裁定。2021年底,最高院就该案作出行政判决,在确认“陈麻花”尚不足以构成麻花类商品的通用名称的同时,认为该商标在申请注册时,已不能区别具体的麻花商品的生产、经营者,从而发挥商标应有的识别功能,故其构成商标法第十一条第一款第三项其他缺乏显著特征的标志。针对“麻花”以外其他商品,最高院则认为构成《商标法》第十条第一款(七)项所规定的误认情形。该案可谓一波三折,诉争商标终以最高院引入“其他缺显”条款而被公告全部无效。

前述两组案件均是商标获得注册后因他人提起无效宣告,引发的显著性审查。在“供港”案中,最高院以“内地向香港地区供应生鲜食品”语境下,使用“供港”这一贸易术语的相关群体与第29类商品的相关公众相差悬殊为由,认为“供港”不缺显,但其在裁定中也提到,“供港”一词在相关行政规章、新闻报道及文章中被作为“供应香港”的简称使用。然而在“陈麻花”案件中,最高院仅因“当地从事麻花经营的多个生产主体以及有关监管部门,已将陈麻花指称为一种产品”,认为其在“麻花”商品上构成“其他缺显”情形。两个案件中对“相关公众”范围及认知能力的审查,不免让人倍感疑惑。

再来看几组驳回复审行政诉讼案例:

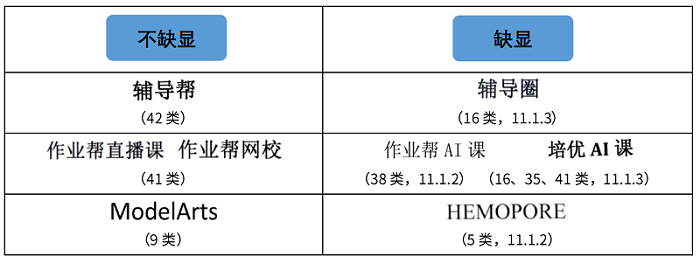

前述案件均经历了驳回复审、一审、二审审查。第一组案件中,二审法院认为“辅导帮”指定使用在“计算机编程”等服务上,虽然暗示其所指定使用的服务具有辅助性特点,但不影响其识别商品来源的功能[5],但在“辅导圈”案件中,则认为其整体使用在“印刷品”等商品上,难以起到区分商品来源的作用,进而得出相反的结论[6]。“辅导帮”与“辅导圈”含义相近,二者与拟指定的商品“计算机编程”、“印刷品”都属弱关联性,但裁判结果却大相径庭。第二组案件中,在教育类服务上的“作业帮直播课”、“作业帮网校”被认可了显著性[7],而指定使用在第38类“提供电信信息”等服务的“作业帮AI课”则被判定缺显[8],类似构词的“培优AI课”在第16类“印刷品”等产品、第35类“广告”等服务上也被判定缺显[9]。第三组案件中,二审法院以ModelArts(模特艺术)并非操作系统程序等领域常用术语等为由,认为其能发挥识别来源作用[10],而认为HEMOPORE可被理解为“血液毛孔”,进而认定这一非固定词汇在医药制剂上缺乏显著性(但在英语为母语的国家,也鲜见“HEMO”、“PORE”二词的组合使用,该商标也得以注册并使用)[11]。前述商标的显著性判断,让笔者费解。

类似的案例还有很多,笔者以附表形式另列举部分案例,供业界同仁探讨。

那么,如何来判断一件商标是否具有显著性呢?

关于显著性的判断,我国在立法层面没有给出详细具体的规则指引,而是通过历次修法,将“缺显”情形及其例外予以示例,并主要规定[12]在《商标法》第十一条中。实际上,在2001年《商标法》修法前,缺显条款并未被单列[13],而是经2001年、2013年两次修订,形成了现有规定。特别注意的是,在2001年修法前,缺显的商标同时被“禁注”和“禁用”。

根据我国现行《商标法》第十一条规定,

下列标志不得作为商标注册:

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

(三)其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

以上即本文多次提到的三种情形和一种例外,也是判断商标显著性的法定依据。当然,除了上述法律规定外,2010年,最高院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发[2010]12号)中就显著性的审查提出具体指引,随后在其2017年发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第七条、第八条、第十条、第十一条[14]对前述“显著性”条款作出司法解释,其内容可汇总为以下几点:

结合指定商品或服务,以相关公众的通常认知为视角,进行整体判断;

涉及外文标志时,应考虑中国境内相关公众的通常认知;

区分法定的通用名称和约定俗成的通用名称,适用不同的判断标准;

仅直接表示商品功能等特点适用“直接描述性”而非暗示性描述。

笔者以为,判断一件商标是否具有显著性,需特别注意以下几个方面:

首先,显著性的判断不应脱离指定商品或服务、相关公众的通常认知以及商标的整体显著性三个层面。其中,相关公众作为法律上的拟制主体,其范围包括与指定商品服务相关的消费者、经营者和具有密切关联的其他主体。作为具有密切关联的拟制“理性人”,相关公众并非一无所知,也不会“想的过多”,因而其通常认知标准不宜定的过低或过高。回到前文案例,对于使用在医药制剂上的HEMOPORE商标,相关公众能否识别其含义本身值得商榷,并且,“毛孔血液”也并未直接描述医药制剂等产品的任何特点,如果只是因“毛孔血液”与医学领域有一定关联即认定其缺显,未免过于牵强。而在“陈麻花”案中,市场中有多家“陈麻花”品牌,并不等于相关公众已经无法对其建立市场认知,可以通过证据厘清真正的权利方(如有抄袭或恶意使用者)。即使确实已经退化成通用名称,也可以在撤销程序中适用有关退化的条款来确定其是否仍具有显著性。在认可其并非通用名称,也非描述性商标的前提下,仅基于“当地经营者对‘陈麻花’标志的使用状况”,套用“其他缺乏显著性”条款否定了在先使用者使用二十余年的标志,也引发了热议。

其次,在考虑适用何种缺显情形时,宜厘清三种情形的关系。笔者以为,三种情形应为并列且不重叠的关系,第三项“其他缺显”虽为前两项的兜底条款,但各自规制的内容并不相同也不重合,不宜因不符合前两项,就简单地适用第三项规定。对于该点,下文将展开论述。

再次,对于经使用获得显著性的证据审查和审慎程度,不应因商标是否已获得注册而加以区分,因为如果因申请阶段对使用证据要求过高而简单否定其经使用获得的“第二含义”,与对注册商标“第二含义”层面的审慎审查相比,后者将因“侥幸”通过第一关的显著性审查,而在“获得显著性”判断方面获得优势,显失公平。另一方面,如下文所述,三种缺显情形因其天然缺显程度不同,在相应的使用证据审查要求方面应有所区分,一般的,通用名称经使用获得显著性的举证难度最高,其次为描述性条款,再者为其他缺显情形。当然,在具体案件中,还要考虑证据的使用形式,即其是否为指向商品服务来源的使用,而非描述性或其他指向的使用。

(二) 三组缺显情形的区分及第二、三项适用边界不清问题

对于三组缺显情形的适用,实践中有以下几个问题:

1. 适用标准不一,尤其在第二、三项的适用边界不清

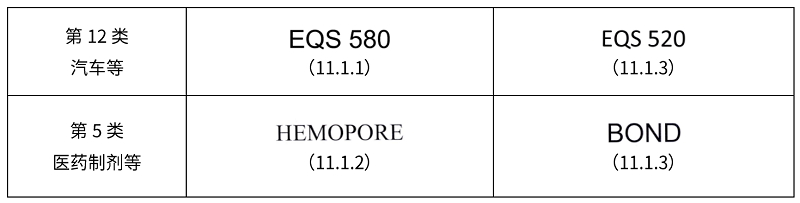

如,2018年,“EQS 520”商标因“使用在汽车商品上,易使消费者将其认为是汽车商品的型号、代号等”,违反商标法第十一条第一款第(三)项“其他缺显”规定被予以驳回[15]。然而,在2021年底和2022年初,“EQS 580”和“EQS 63”商标则因同样理由被适用第十一条第一款第(一)项“通用型号”被复审驳回[16]。类似的,2020年,“BOND”因可翻译为“粘合剂”,使用于医药制剂等商品上,易使相关公众理解为其系上述商品的描述性词汇,违反第十一条第一款第(三)项被驳回[17]。2022年,“HEMOPORE”则因亦被理解为“血液毛孔”,被认定在医药制剂上缺乏显著性,适用第十一条第一款第(二)项被驳回。上述两组案例在论述理由基本一致的情况下,分别适用了不同的条款,在适用标准方面存在界限不清,尤其在“BOND”案件中,似乎以其翻译与指定商品可能存在一定关联,但又因未达到仅直接描述程度,退而适用了第三项,反映出裁判者频频适用第(三)项降低“适用法律错误”风险的现象。

2. 因不符合前两项规定,而简单适用第三项

在“陈麻花”案中,最高院在确认“陈麻花”尚不足以构成麻花类商品的通用名称后,认为其在麻花上使用缺乏显著性,转而直接适用第三项规定;而在“诉呗”和“半熟芝士”案[18]中,法院以其在指定商品服务上的描述性,而适用第三项规定。

前文提到,《商标法》第十一条第一款的三种情形规制的内容并不相同也不重叠。第一项“通用名称”所规制的是那些已经成为指代某类商品或服务内容的符号,不能区分具体的提供者,如将其作为某一家的商标获得注册和专用权保护,将导致市场主体不得不另择通用符号,过度增加社会成本,损害公共利益和同行业其他利益相关者的权利。第二项“描述性标志”所规制的是那些在指定商品服务上仅直接反映了商品服务特点,不能因此区分具体商品服务提供者的情形,因为如果将其作为商标注册,一方面无法发挥识别商品来源作用,另一方面也会损害同业竞争者正当描述该特点的权利。第三项则主要是基于标志本身的显著特征不足而导致的商标欠缺显著性,如简单的线条、字母、数字,商品外包装或常用宣传语、广告语等。

从内在显著性的标准衡量,三项所列的标志在显著性有无和显著性程度方面也存在区别。第一种通用性标志直接指向商品本身,完全不具有内在显著性,通过大规模使用获得显著性的可能性也极其弱;第二种叙述性或者描述性词汇仅在已经通过销售、市场营销、使用或者时间的经过而在消费大众那里获得第二含义,从而使消费者把商标与特定的来源联系起来时,才会获得商标显著性;第三种标志主要不关涉公共信息表达,因此其会更容易建立标志与商品之间的联系[19]。

在近年的实践中,通用名称条款因其认定需大量举证和论证,在适用标准方面逐渐严格和明晰。关于第二项描述性条款,随着司法实践中对“直接描述性标志”与“暗示性标志”区别与理解的辨析,在适用尺度方面有所收缩,但仍不乏大量仅涉非直接描述性标志而属于暗示性标志的情形仍因缺显被驳回。如“HEMOPORE”(5类)、“VIRUSTOTAL”(9、42类)“SMOOTHSKIN PURE”(8类)商标,笔者拟以医药产品或计算机服务或脱毛设备等相关公众的角度来识读这些标志时,很难联想到这些英文对指定商品或服务而言,直接说明了什么。如此,这些标识是否因一定的演绎和想象而归于暗示性标志,从而具有最低要求的显著性特征?然而,在该组案件中,一审法院曾对前两件商标的显著性予以肯定,其后均被二审所否决,其仍然坚持适用了第二种情形[20]。可以想象,市场中有很多商品或服务提供者会倾向于能在一定程度上体现商品特点或服务内容的标识作为其品牌名称,以便快速获得市场认知,如周黑鸭、茶百道等等。如按前述“HEMOPORE”等案件的理解,那么是否周黑鸭等也因具有描述性而缺显呢?

关于对第二项描述性标志的认定,北京高院早在(2019)京行终1265号“舒适达”商标案中对“仅直接”作出过这样的评述:“‘仅仅直接表示’是指该类标志不具备区分商品来源的识别功能,而只是对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的描述,除此之外,该标志并不会给相关公众以更多的通常理解”。在具体考虑因素方面,北京高院在(2022)京行终4313号“随堂上”案中认为:“判断商标是否属于直接描述性标志,应从以下两个方面考虑:其一,相关公众看到该标志的通常认知。如果相关公众在看到某一标志时,无须想象即能判断出其属于对商品或服务特点的描述,则该标志为描述性标志。如果相关公众在看到某一标志时,需要经过一定程度的演绎、解释、说明或想象才能将该标志与商品或服务的特点相对应,则该标志并非直接描述性标志而属于暗示性标志,虽然显著性不高,但是已经达到商标法对显著特征的最低要求。其二,该标志是否属于同业经营者描述该商品或服务的惯常方式。如果某一标志为同业经营者用来描述此类商品或服务功能、用途、特点的常用标志,则该标志为描述性标志”。笔者认为这两个案件中裁判者的观点和考虑因素更为客观、全面。

对于第三项其他缺显情形,笔者以为其与第一、二项并不相同,不是对第一、二项适用条件不足的兜底,而是与前两项并列、因自身显著性不足或主要实现其他功能等原因发挥不了区分商品或服务来源功能的情况。第三项所指的标志本身不存在严重的固有显著性缺显,相较于前两者在适用方面应当更加谨慎。如一件商标与其指定的商品或服务类别有一定程度的联系,但这种联系尚未达到仅直接描述商品特点的程度,不符合第二项情形时,应将其归于暗示性标志,而非简单的以第三项其他缺显理由来兜底适用。正如北京高院和北京知产院在“空气”(第10类避孕套等)无效宣告案[21]中所述:“商标法第十一条第一款第(三)项规定的‘缺乏显著特征的标志’是指除该条第一款第(一)、(二)项以外,依照社会通常观念,作为商标使用在指定商品上不具备表征商品来源的标志……商标若构成对商品质量、品质、使用感受等特点的描述从而缺乏显著性系商标法第十一条第一款第(二)项规定的内容,而非该条款第(三)项所约束的范围”。笔者以为上述案件中的裁判观点更为客观和清晰地厘清了第三项其他缺显情形与前两项的关系和不同。此外,国知局在最新版《商标审查审理指南》中列举了16种其他缺显情形,这些情形均不同于通用名称、描述性标志,而是独立地指向了其他缺显情形,其可以作为司法审查阶段的一项参考。实际上,这些情形的列举也会随着对法条的解读和社会公众的认知变化而有所修正[22],司法机关亦应在审查中对归属于这些情形的标识是否仍符合相关公众的认知变化作出评判和指引。

附表:

特别声明 |

|

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展,仅供参考,不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。 如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议,请与汉坤律师事务所以下人员联系: |

|

何玮 电话: +86 755 3680 6589 Email:vivian.he@hankunlaw.com |

[1] 评审案件因公开数据时间较短,仅统计了近五年的数据,诉讼案件则增至近八年的数据。

[2] 其中评审阶段克服缺显案件可通过摩知轮实务案例版块,以适用法条为《商标法》第十一条的70264份驳回复审文书、通过裁定结果进行推算;一、二审阶段的数据统计则源自知产宝,以“《商标法》第十一条”、“商标驳回复审”为关键词,根据检索出的5154份判决书内容进行的分类统计。

[3] (2020)最高法行申2819号;(2019)京行终4928号;(2018)京73行初5859号。

[4] (2021)最高法行再255号;(2019)京行终9347号;(2019)京73行初3833号。

[5] (2021)京行终4545号。

[6] (2022)京行终4104号。

[7] (2021)京行终3588号;(2021)京行终3587号。

[8] (2022)京行终2495号。

[9] (2022)京行终4105号;(2022)京行终4106号;(2022)京行终4107号。

[10] (2020)京行终5346号。

[11] (2022)京行终3127号。

[12]《商标法》第十二条因仅涉三维标志因功能等特性缺显问题,非本文讨论重点,不再展开。

[13] 我国1982年《商标法》和1993年《商标法》第八条仅列出了缺显的前两种情形,即“商标不得使用下列文字、图形:……(5)本商品的通用名称和图形;(6)直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;……”

[14] 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2017年发布,2020年修订)第七条 人民法院审查诉争商标是否具有显著特征,应当根据商标所指定使用商品的相关公众的通常认识,判断该商标整体上是否具有显著特征。商标标志中含有描述性要素,但不影响其整体具有显著特征的;或者描述性标志以独特方式加以表现,相关公众能够以其识别商品来源的,应当认定其具有显著特征……

[15] 商评字[2018]第0000176945号《关于第24929229号“EQS 520”商标驳回复审决定书》。

[16] 商评字[2021]第0000352568号《关于国际注册第G1576525号“EQS 580”商标驳回复审决定书》。商评字[2022]第0000039723号《关于国际注册第G1591813号“EQS 63”商标驳回复审决定书》。

[17] (2019)京行终9918号。

[18] (2022)京行终5286号;(2020)京行终3628号。

[19]《<商标法>第11条第1款第3项解读》,杜颖,中央财经大学法学院教授 博士生导师。网址:https://mp.weixin.qq.com/s/0TwPkzDlNnHE23csii0IKA。

[20] (2022)京行终3127号;(2020)京行终5423号;(2022)京行终3776号。

[21] (2020)京行终1539号;(2019)京73行初11095号。

[22] 如杜颖老师在《<商标法>第11条第1款第3项解读》中引述的示例,1994年我国商标局颁发的《商标审查准则》在第5项规定了仅用常见的姓氏以普通字体构成的、且指定使用于日常生活用品或日常服务的商标缺乏显著性,不能获得商标注册,如“李记”标志用于馅饼、“王氏”标志用于餐馆。2005年《商标审查标准》删除了此项规定。